文字数:約2300文字

日本全国にある日本酒は地域によって味わいが大きく違う。

酒蔵によって当然違いはあるのだが、都道府県別で調査されたデータがある。

そのデータをグラフにまとめたので紹介しよう。

データは国税庁によるものを使用。

これによって都道府県の味わいの傾向を知る一助になるだろう。

沖縄、鹿児島、宮崎の3県は非表示となっている(おそらく調査はされている)。

暖かい地域なので清酒造りが難しいのだが、ないわけではない。

おそらく酒蔵数が少ないからか、味わいが他よりも極端なので除外されたかだろう。

日本酒は一般酒と特定名称酒に分けられ、以下のデータは一般酒のものである。

また、以下引用の通り、平均値であり、最大値・最小値付近の結果は除外されている。

さらに4年間の平均値である。

これらのこと念頭において、読み進めていただければと思う。

アルコール分等、基本的性状を表す成分について分析した結果を集計しました。

これら成分の平均値及び標準偏差は、より実態を表したものにする観点から、

「トリム平均法」(最大値及び最小値付近の結果を除外した上で集計する方法。

本調査においては、平均値±3σを超える結果を除外。)を用いて算出しています。

●日本酒の甘辛度・濃淡度 分布図

日本酒の甘辛度と濃淡度について見てみよう。

以下が甘辛度と濃淡度の計算式である。

これらは日本酒度と酸度から成り立っている。

- 甘辛度=193593 / (1443+日本酒度)-1.16×酸度-132.57

数値が小さいほど辛口、大きいほど甘口 - 濃淡度=94545 / (1443+日本酒度)+1.88×酸度-68.54

数値が小さいほど淡麗、大きいほど濃醇

日本酒に詳しい人なら日本酒度で味わいを知れるが、

詳しくない人には甘辛、濃淡で表現したほうがわかりやすいだろう。

まとめたデータをお求めの方はこちら。

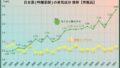

・2024年 日本酒の甘辛度・濃淡度 分布図

これは2024年の一般酒の甘辛度と濃淡度のグラフである。

2024年の調査時期は2023年7月~2024年6月である。

グラフは淡麗辛口、淡麗甘口、濃醇辛口、濃醇甘口の4つに分けている。

全国平均は淡麗のやや辛口といったところだろう。

全体的に淡麗寄りだといえる。

特徴的な味わいなのが、濃醇辛口は岐阜、淡麗甘口は岡山と大分である。

一般酒で濃醇甘口はほとんどないことがわかる。

なにか地域性がありそうにも見えるが、、、

次は調査データのある2019年と2024年の比較をしてみよう。

ちなみに一般酒ではないが日本一辛口だといわれているのが、

山形の六歌仙が造る『山法師 純米爆雷辛口原酒生酒』である。

日本酒度+28、酸度1.3で計算すると、甘辛度-3.12、濃淡度-1.82となる。

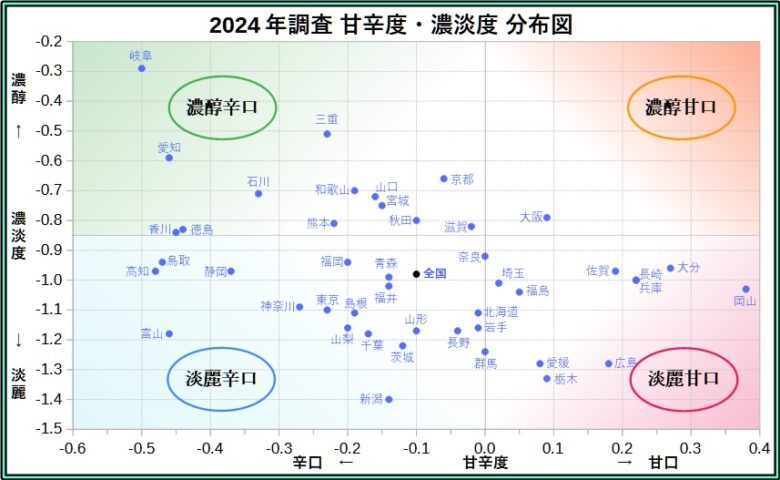

・2019 ⇒ 2024 甘辛度・濃淡度 分布図

ごちゃごちゃしていてわかりずらいが赤が2019年、青が2024年のデータである。

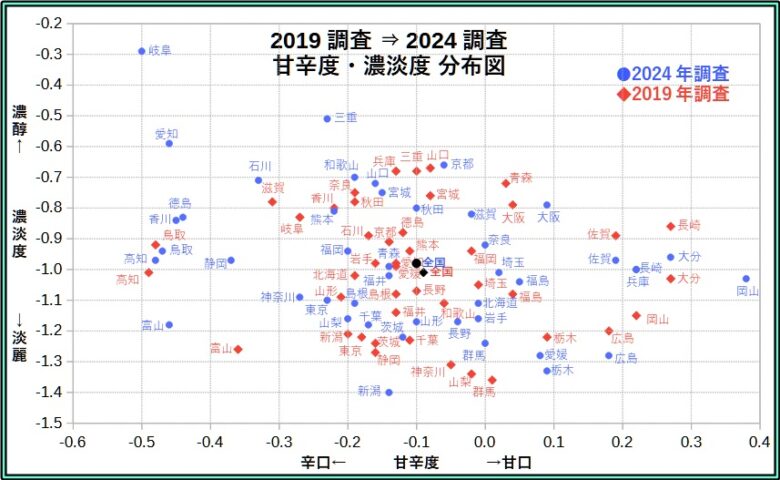

下のグラフには動きが大きい都道府県に矢印を付けた。

一般酒でしかも平均値のさらに4年平均なのにこれほど動いているのである。

北海道、青森、岩手、神奈川、山梨、静岡、岐阜、滋賀、愛知、三重、

奈良、兵庫、愛媛、徳島、香川が大きく動いていることがわかる。

全国平均はほとんど動いていない。

とても興味深い結果である。

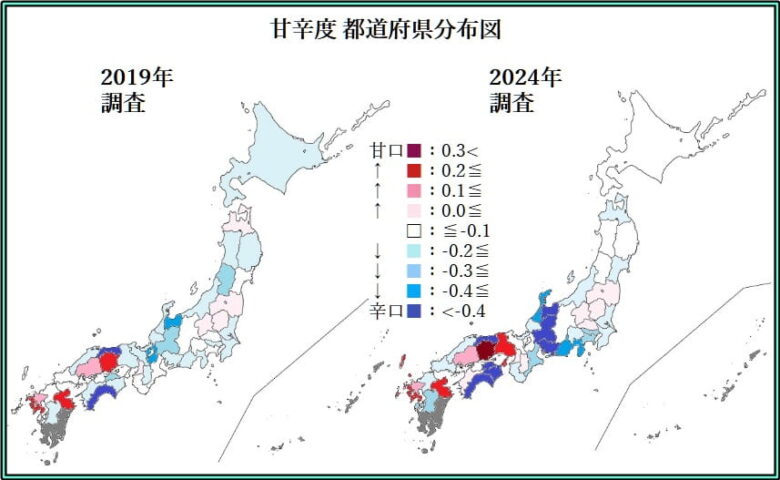

・甘辛度 都道府県マップ

2019年と2024年の甘辛度をマップに色分けした。

西日本のほうが甘口、辛口に極端である。

東日本は穏やかな甘辛度である。

鳥取と岡山は隣り合っているにもかかわらず真逆の味わいである。

上の分布図でも鳥取が淡麗辛口、岡山が淡麗甘口に位置している。

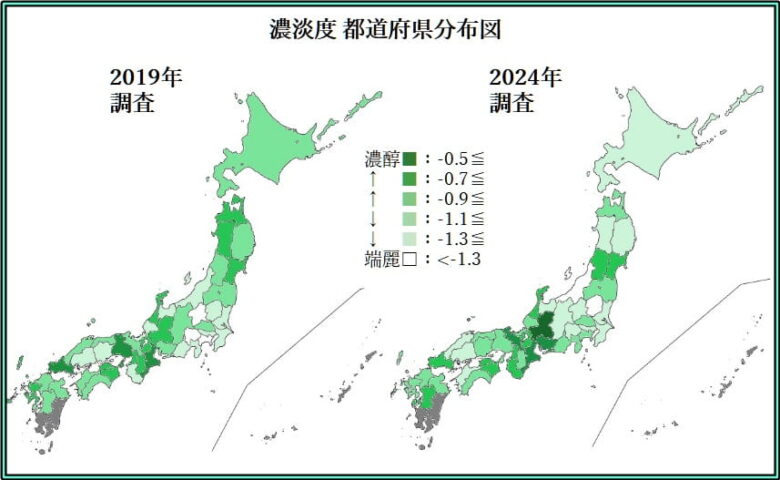

・濃淡度 都道府県マップ

2019年と2024年の濃淡度をマップに色分けした。

東日本は淡麗化の傾向があるように見える。

中部、近畿地方は濃醇化が進んだ地域が多い。

2019年はまばらだったが、2024年は東西で傾向がはっきりしてきたように見える。

では次に甘辛度と濃淡度を分けて推移を見てみよう。

大きく動いている都道府県を抜き出した。

●日本酒の甘辛度・濃淡度 推移

日本酒の甘辛度と濃淡度それぞれの推移をグラフにまとめた。

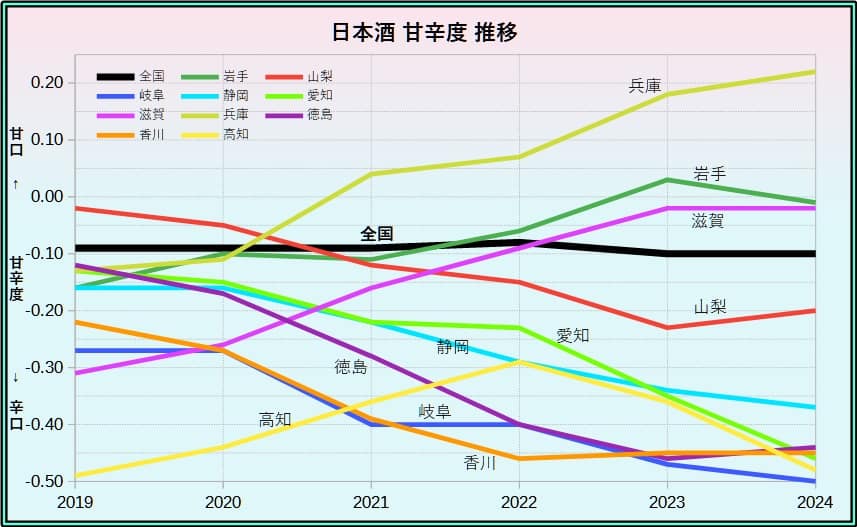

・日本酒の甘辛度 推移

岩手、滋賀、兵庫が大きく甘口に向かっている。

高知も甘口に向かっていたが、2023年から辛口へと変化が激しい。

辛口化が進んでいるのが、岐阜、山梨、静岡、愛知、徳島、香川である。

全国平均はほとんど変化がない。

甘口の日本酒を求めるなら一般酒ではないが貴醸酒という手もある。

関連記事 ↓

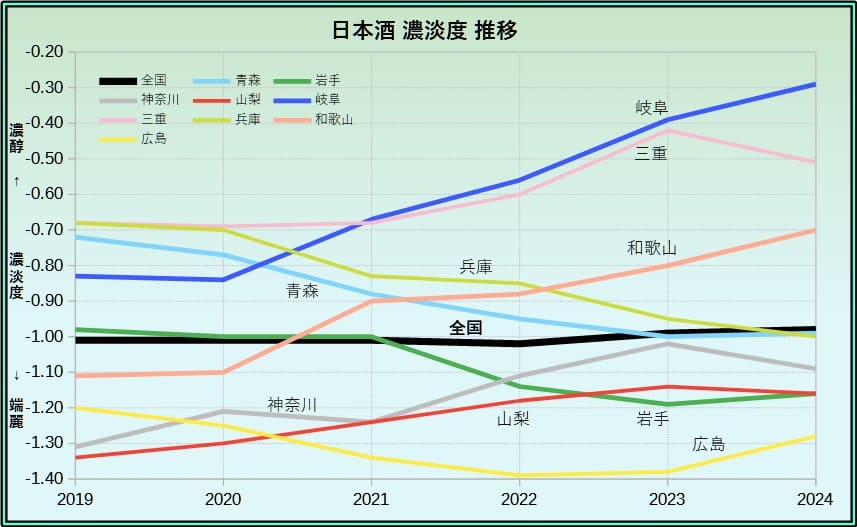

・日本酒の濃淡度 推移

濃醇に向かっているのは、神奈川、山梨、岐阜、三重、和歌山である。

岐阜と和歌山は2021年から、三重は2022年から大きく傾向が変化している。

山梨は緩やかだが着実に変化している。

淡麗化は青森、岩手、兵庫、広島である。

兵庫は2021年から、岩手は2022年から変化が始まっていることがわかる。

青森の淡麗化は2024年に落ち着いている。

広島はもともと淡麗だったが2022年に行き着いた感じであり戻り始めている。

変化の年を考えると、やはりパンデミックの影響があるのかもしれない。

生産体制、原料、需要などなど。

これらのデータについての注意点を最初にも記載したが、もう一度記載しておく。

- 一般酒のデータである

- 平均値であり、さらに4年平均である

- 極端なデータ(最大値、最小値付近)は除外している

- 沖縄、鹿児島、宮崎のデータは非公開である

まとめたデータをお求めの方はこちら。

●あとがき

日本酒の味わいには今回取り上げた甘辛度と濃淡度の他に、

アルコール度数やアミノ酸度やエキス分も影響する。

年によって意外と変化するので参考程度にしていただければと思う。

多くの日本酒が揃う日本酒居酒屋などでは、一般酒よりも特定名称酒のほうが置かれている。

一般酒を味わうには旅行がよいだろう。

地元の食材と大衆地酒がよく合うのである。

その際にどのような傾向の味わいかを知るのに、分布図が役立てば幸いである。